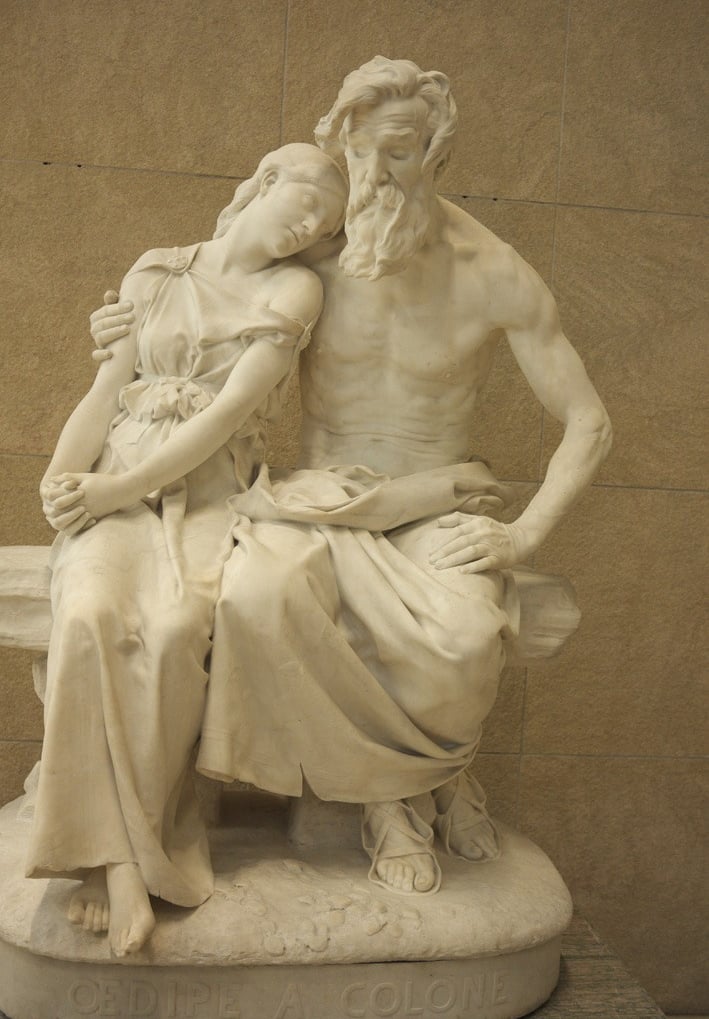

Toujours fasciné par la justesse virtuose de ce marbre à chaque visite à Orsay, on voit, on sent les doigts qui pressent la chair, les plis fatigués, la stature voûtée par l’âge et la lassitude profonde, mais aussi la tendresse et l’abandon d’un père, Œdipe, pour sa fille, Antigone. Éblouissement devant la perfection de ces corps, idéalisés, sublimés par les canons antiques et la performance de l’artiste.

Voici ce qu’en dit le musée :

Sculpteur utilisant le répertoire d'école, Hugues, comme tous les artistes traditionnels de sa génération, a décliné à plaisir le corps humain. Œdipe appartient à ce registre, mais aussi aux grands sujets tirés de l'histoire antique. Il est prétexte à des jeux d'anatomie, et cite presque textuellement Homère :

"Nous voici sous les oliviers de Colone, à la première scène de la tragédie.

- Assieds-moi sur une roche, dit Oedipe, et garde ton père aveugle.

- Depuis le temps que je remplis ce devoir, répond tristement Antigone,

je n'ai plus à l'apprendre.

Et pour persuader son père qu'il n'y a aucune amertume dans ces paroles, la jeune fille s'assied près de lui et appuie doucement la tête contre son épaule. Oedipe passe son bras autour du corps d'Antigone, qui regarde l'aveugle avec une adorable expression de tendre tristesse".

Jouant ici sur le contraste entre Oedipe, dont l'épiderme est plissé par l'âge, et Antigone, il se situe à égale distance entre les nudités féminines gracieuses et les compositions athlétiques, en donnant toute la place à l'expression de la souffrance et de la résignation. L'extrême vérisme du torse indisposait les critiques qui reprochaient à Hugues de s'être plus préoccupé de la vérité que du style.

Jean Hugues

Œdipe à Colonne

Marbre, 1882